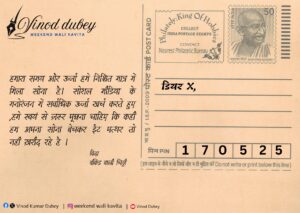

डियर X,

सप्ताहांत और आलस से भरी सोंधी सुबह। वैसे तो बेचैनी और आपाधापी से मुक्त जीवन हमारा अधिकार होना चाहिए था, दुखद है कि वह तलाश बन चुका है। हल्की-सी बूँदाबादी है, बैंगनी रंग का एक फूल मेरी मेज के बगल खिला है। इस सौंदर्य को दरकिनार करते हुए , मैं काग़ज़ निकालकर चिट्ठी लिखने बैठता हूँ। बाहर हवा पत्तों को झुला रही है, और दूसरी ओर लोगों की आवाजाही है… पर आश्चर्य है कि लिखते हुए यह सब शोर मुझे बिल्कुल नहीं सुनाई देता। बस एक ही दुविधा होती है—क्या इस सुबह को निहारूँ या फिर शब्दों में बाँध लूँ?

मन में अक्सर एक सवाल उठता है—क्या लिखना वाक़ई इतना ज़रूरी है? मुझे उम्मीद है यह सवाल कोई अनूठा नहीं, सदियों से लेखकों के मन में आता होगा। हो सकता है किसी के पास इसका गंभीर उत्तर होगा, या कोई गूढ़ कारण गढ़ लेगा। पर मुझे स्वयं से अब तक कोई साफ़ जवाब नहीं मिला। बस इतना जानता हूँ कि धीरे-धीरे यह सवाल अपना असर खोता जा रहा है, और लिखना मेरे लिए उतना ही स्वाभाविक होता जा रहा है जितना साँस लेना, खाना और सोना। मैंने सिर्फ लिखने भर के लिए कभी कोई अलग कमरा नहीं चुना जहाँ जाकर कीबोर्ड पीट सकूँ, कागज़ काले कर सकूँ । मैं तो बसों, ट्रेनों, बाज़ारों की शोर में भी लिख लेता हूँ। लिखते हुए आप किसी भी शोर को एकांत की मौज़ में तब्दील कर सकते हैं ।

सच कहूँ तो लिखने का कारण ढूंढते हुए मन की परतें खोलते-खोलते मैंने कई बार अपने भीतर छिपा स्वार्थ भी देखा है—एक चाह कि लोग पढ़ें और कहें “अच्छा लगा।” पर यह चाह इतनी उत्कट और सघन भी नहीं कि अगर लोग कहना बंद कर दें तो मैं लिखना ही छोड़ दूँ। लिखना मेरे भीतर की संवेदनाओं का घड़ा भर जाने पर होता है—और इस पर मेरा कोई वश नहीं। इसलिए बिना इस गफलत के कि मैं कालजयी रचनायें लिख रहा हूँ, मैं बस लिखते रहना चाहता हूँ।

अब जब अपनी पुरानी रचनाएँ पढ़ता हूँ तो उनमें बच्चों सा मन का क्रंदन भी सुनाई देता है तो कभी बड़ों सा समाज को बदलने की छटपटाहट दिखती है। पर सबसे साफ़ जो दिखता है, वह है—ख़ुद से साक्षात्कार। शायद यही हर लेखन के मूल में होता है। इसीलिए लिखते समय अब कुछ विशेष गढ़ने का दबाव नहीं रहता। बस यही याद दिलाता रहता हूँ कि क्या मैं अपने आपसे पूरी ईमानदारी से बात कर पा रहा हूँ, और क्या वह बातचीत उतनी ही बेबाकी से काग़ज़ पर उतर रही है।

मैंने कई दफा सुना कि पढ़ने से ही लिखना आता है। निस्संदेह, पढ़ने से मन में लेखन के हार्मोन्स बहते हैं। अच्छा साहित्य पढ़ना हमें अच्छा शिल्प, अच्छे शब्द से परिचित कराती है । पर लिखने का मूल बीज हमेशा भावना ही होती है। चाहे इंसान पढ़े या लिखे, जब तक उसके भीतर भावना प्रधान नहीं है, लिखना दुरूह है।

कुछ मिले न मिले, पढ़ना और लिखना दोनों ही हमें एक यात्रा पर ले जाते हैं—जहाँ हम अपने और दूसरों के जीवन भर के अनुभवों को मथते हैं, और थोड़ा बेहतर मनुष्य बनने की ओर निरंतर बढ़ते रहते हैं । शायद यही यात्रा ही पढ़ने – लिखने का असली पुरस्कार है—एक ऐसी यात्रा जो जीवन के अंतिम क्षण तक चलती रहती है। कालिदास ” मेघदूतम” में यक्ष की विरह वेदना कुछ ऐसे उकेरते हैं कि सदियों बाद किसी बाबा नागार्जुन को कालिदास से पूछना ही पड़ता है:

पर पीड़ा से पूर-पूर हो,

थक-थक कर औ’ चूर-चूर हो,

अमल-धवलगिरि के शिखरों पर,

प्रियवर, तुम कब तक सोये थे?

रोया यक्ष कि तुम रोए थे!

कालिदास, सच-सच बतलाना!

विदा,

वीकेंड वाली चिट्ठी