वीकेंड की यह सुबह। मेरे बैग में कुछ किताबें, एक कलम और कुछ कोरे पन्ने। सुबह की ताज़ी हवा, नींद में ऊंघते से पेड़ और ज़मीन की सोंधी खुशबू। पैदल चलता हुआ मैं, उद्गम से कितनी दूर निकल आया हूँ। सड़क के किनारे एक ख़ाली बेंच है, जहाँ बैठकर तुम्हें यह चिट्ठी लिख रहा हूँ। सामने सड़क है। सड़क के साथ-साथ लताओं के झुरमुट और कई फूल हैं। प्रकृति अपनी खूबसूरती और विशालता से हमेशा एहसास दिलाती है कि हम कितने छोटे हैं।

महादेवी वर्मा जी की कुछ पंक्तियाँ अचानक याद आ गईं:

विस्तृत नभ का कोई कोना;

मेरा न कभी अपना होना,

परिचय इतना इतिहास यही,

उमड़ी कल थी, मिट आज चली!

मैं नीर भरी दु: ख की बदली!

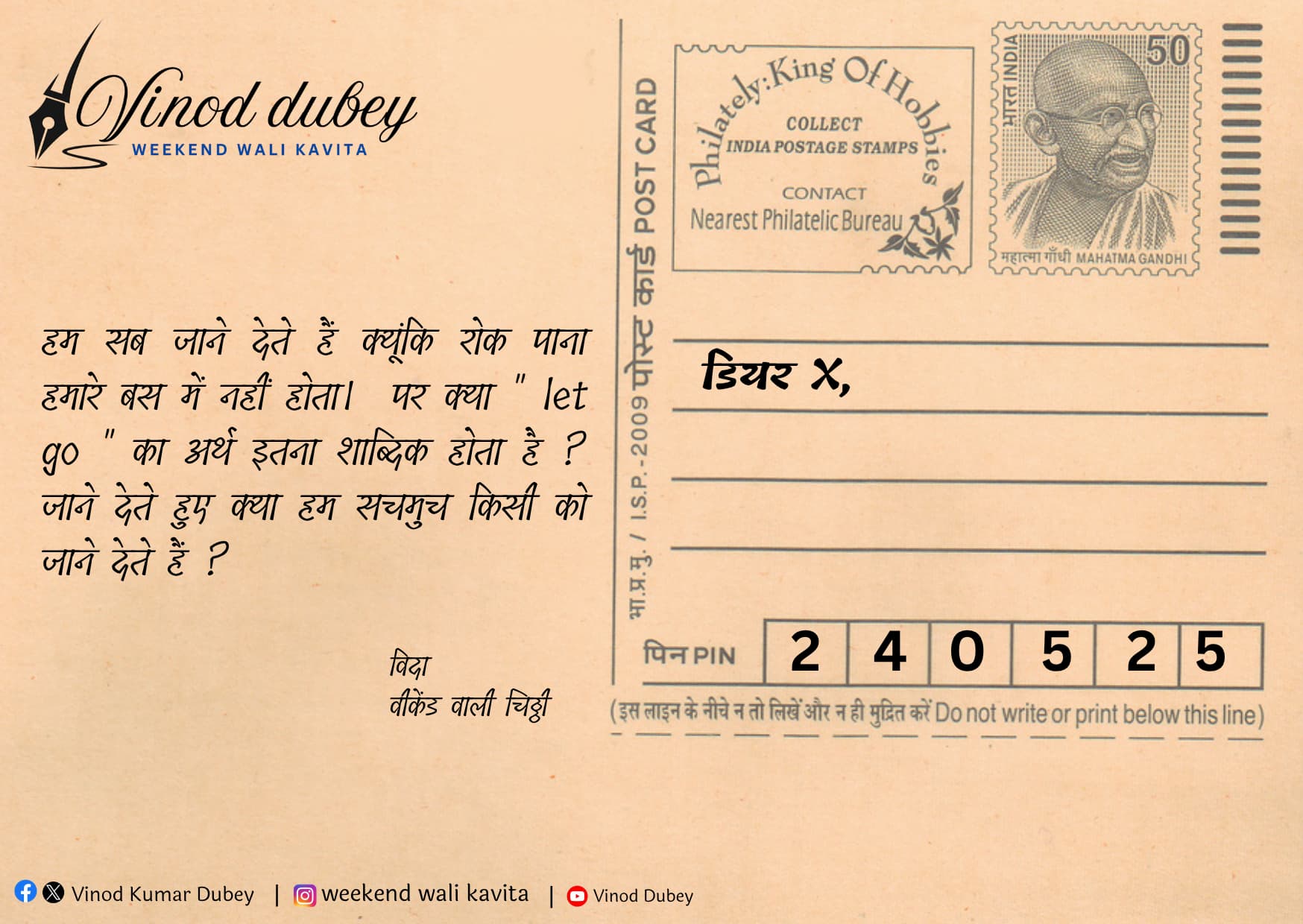

सामने सड़क पर थोड़ी-थोड़ी देर में आते-जाते लोग और यह कविता। आह! जीवन चलचित्र के मानिंद सामने से गुज़र गया। कितने लोग, कितने रिश्ते, कितनी ख्वाहिशें — सब जाने दिया। कुछ ग़म से, कुछ ख़ुशी से। कुछ चाहकर, कुछ अनचाहे। कुछ धीरे-धीरे और कुछ एक झटके में। हम सब जाने देते हैं, क्योंकि रोक पाना हमारे बस में नहीं होता। पर क्या “लेट गो” का मतलब सचमुच इतना शब्दिक है?

जाने देना मतलब सचमुच जाने देना?

पूजा के कमरे में जलती धूपबत्ती पूरी तरह जलकर मिट जाती है। पर क्या वह सचमुच मिट पाती है?

रह जाती है खुशबू की तरह — हमारे भीतर सदा के लिए। शायद यही किसी अच्छे रिश्ते या ख्वाहिश को जाने देने का सबसे खूबसूरत तरीका है — वह चला भी जाए और अपना बहुत कुछ सदा के लिए भीतर छोड़ भी जाए।

मन को टटोलकर देखना चाहिए कि क्या रत्ती भर भी कड़वाहट शेष रह गई। जब लगे कि मन पाक-साफ़ है, उसमें जाने देने का कोई रोष या पीड़ा शेष नहीं — तो फिर सचमुच तुमने जाने दिया।

हम अक्सर शिकायत भाव से लोगों को जाने देते हैं। यह भी हमारे स्वार्थ में लिपटा भाव है।

यदि जाना नियति था, फिर उससे नाराज़गी कैसी? शिकायत की जगह मन शुभकामनाओं से भर जाए — तो समझना कि तुमने सही मायनों में जाने दिया।

जो चला गया, उसकी याद आना लाज़मी है। याद करते हुए आँखों में भावुकता के आँसू आ सकते हैं।

भावनाएँ ही तो हमें मनुष्य बनाती हैं, फिर इन आँसुओं से कैसा परहेज़? बस, आँखों से बहे नीर हृदय की बेचैनी बढ़ाने की बजाय मन को शांत कर रहे हों — तो समझना कि तुमने सही मायनों में जाने दिया।

दर्द “जाने” का नहीं होता, दर्द “नहीं पाने” का होता है। जो चला गया, वह कहीं न कहीं तो रहता ही है।

बस हमसे दूर गया है। पाने की आसक्ति के बिना भी प्रेम जस का तस बना रहे, तो फिर तुमने सही मायनों में जाने दिया।

जीवन यात्रा में न जाने कितने लोग मिले, साथ चले और दूर हुए। कुछ का साथ लंबा था, कुछ का छोटा।

मिलना जितना महत्वपूर्ण था, विदा होना भी तो उतना ही ज़रूरी रहा होगा। जो भी मिला, उसके रोल की अवधि को स्वीकार करके विदा कर देना ही सही मायनों में “जाने देना” है।

किसी को स्वछंद भाव से आज़ाद करना — कितनी सुखद अनुभूति है। जब आप किसी को स्वयं से आज़ाद करते हैं, तो आप भी आज़ाद हो जाते हैं।

बचपन से आज तक का जीवन वृत्तचित्र की तरह देखा जाए, तो पाएँगे — कैसे हम साल दर साल बदलते रहे। पुराने स्वयं को जाने दिया और नए स्वयं को अपना लिया। पुराने से कोई बैर नहीं, नए से कोई मोह है। पुराने को गले लगाकर छोड़ा और नए को सीने से लगाकर स्वीकार किया। जब स्वयं के साथ इतने सहर्ष रहे, तो दूसरों के साथ दुश्वारियाँ क्यों?

वैसे भी यह जीवन का चक्र है। किसी का आना अपने साथ उसका चले जाना भी लेकर आता है।

फिर विदा-गीत में इतना शोक क्यों? जन्म से मृत्यु की हम सबकी यात्रा चल रही है। कुछ छोड़कर आगे बढ़ जाना मुश्किल हो सकता है, किन्तु इस यात्रा को सुखद बनाना है, तो “let go” की कला को सीखना होगा।

यह बेंच मुझे इस चिट्ठी के लिए हमेशा याद रहेगी — जहाँ बैठकर मैंने अपने विचारों को इतने करीब से महसूस किया। यहाँ से उठकर चल देना आसान नहीं, पर जीवन तो चलायमान है — रमते जोगी और बहते पानी की तरह। इस बेंच को प्रणाम कर चलते हुए मन में बस यही आस है — कि न जाने कितनी बेंचों पर बैठ, कितना कुछ सोचना और लिखना अभी बाकी है।

विदा,

वीकेंड वाली चिट्ठी

डिअर X,

मई के महीने का अपना एक नॉस्टैल्जिया है। यह याद दिलाता है कि स्कूल की छुट्टियाँ नज़दीक हैं—आम के बाग़ीचे, लंबी दुपहरियाँ। आलस भरी एक ऐसी ही दोपहर यहाँ भी है। कुछ आम के पेड़ भी हैं। ऐसे ही एक पेड़ के पास बैठा मैं यह ख़त लिख रहा हूँ। बस, यहाँ सब कुछ बिल्कुल व्यवस्थित है—कहीं कोई बिखराव नहीं। नॉस्टैल्जिया की उंगली पकड़े मैं उस बिखराव को मिस करता हूँ। आह! नहीं सोचा था कि जिससे भागकर मैं दूर जा रहा हूँ, कभी वह भी याद आएगा।

मैं अपने मन में झांकता हूँ तो पाता हूँ कि वह एक तलाश में है। यहाँ हर कोई जैसे किसी तलाश में है, जो ख़त्म ही नहीं होती। शायद इसलिए क्योंकि मंज़िल की स्पष्टता नहीं है। जो मिला, उससे मन क्षणभर को भर जाता है, फिर खाली हो जाता है। मन को हमेशा कुछ और चाहिए। मन सर्कस के कलाकार की तरह एक छल्ला छोड़कर दूसरे को पकड़ना चाहता है—खिलौने, अंक, प्रेम, प्रतिष्ठा, शांति और ईश्वर। तमाम छल्ले हैं इस सर्कस में।

जावेद अख़्तर की किताब “तरकश” में लिखा एक शेर याद आता है:

सब का ख़ुशी से फ़ासला एक क़दम है,

हर घर में बस एक ही कमरा कम है।

इस बेवजह की तलाश ने हमारे भीतर कितनी जल्दबाज़ी भर दी है। हम फटाफट खाते हैं, गटागट पानी पीते हैं। न खाने का स्वाद, न पीने की तृप्ति। हमेशा बेसुध रहते हैं—नहाते हुए नाश्ते के बारे में, नाश्ते के समय ऑफिस के बारे में, ऑफिस के समय घर के बारे में। जीवन एक नियत त्रिज्या की परिधि में घिरा है—घर, परिवार, दोस्त, ऑफिस। और उसी दायरे में ऐसे भाग रहे हैं, मानो कोई शेर पीछे भाग रहा हो खाने को। हमें इस क्षण में नहीं होना है—हमेशा अगले क्षण के बारे में सोचना है। वरना शेर खा जाएगा।

किसी रोज़ फ़ोन, लैपटॉप, परिवार, दोस्त—सबको पीछे छोड़कर किसी एकांत में जाना चाहिए। जैसे तथागत चले गए थे—सब कुछ पीछे छोड़कर। थोड़ी देर के लिए ही सही। अकेले बैठकर विचारों के लट्टू को देखना चाहिए, जो चक्करघिन्नी की तरह घूम रहा हो। उसे घूमते, लड़खड़ाकर गिरते, और शांत होते हुए देखना चाहिए।

फिर सोचना जीवन की साँझ के बारे में—जब घर, गाड़ी, ट्रॉफियाँ और शानो-शौकत के सारे रंग किसी सफ़ेद कपड़े में सिमट गए हों। कोई ऐसा तूफ़ान जहाँ मांसल देह थक जाए, पतवार हाथ से छूट जाए, और नाव मँझधार के हवाले छोड़नी पड़े। डूबते हुए महसूस करोगे कि जितनी भावनाएँ भीतर थीं—यादें, प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या, डाह, मोह—सब शांत होती जा रही हैं।

जब मन इस विचार से भीग जाए, तो फिर सोचना कि क्या ऐसे ही जीना था? इसी बेचैनी और जल्दबाज़ी में गुज़ार देना था इतना क़ीमती जीवन? फिर सोचना कि अगर कल कोई बहाना न हो—न पैसे, न नौकरी, न परिवार, न ज़िम्मेदारियाँ—तो क्या होता तुम्हारा आदर्श दिन?

मैं जानता हूँ कि यह सोचना भी कितना मुश्किल है। हम अपने मनमाफ़िक जीवन से इतने दूर चले गए हैं कि उसकी कल्पना भी ठीक से नहीं कर पाते।

क्या करते तुम पूरे दिन? कितना सोते, कितना पड़े रहते? कुछ तो करते। सुबह उठकर योग करते, कुछ देर ध्यान करते। फिर अपने मन का कोई काम करते—ऐसा काम जिसे करते भले कोई और खुश न हो, तुम खुश होते। शाम को कोई संगीत सुनते, कुछ करीबी दोस्तों के साथ वक़्त बिताते, फिर सो जाते।

हर किसी का एक अपना आदर्श काल्पनिक जीवन होता है। इसे हमने सप्ताहांत पर या छुट्टियों के चंद दिनों पर टाल दिया है। इतना बड़ा जीवन हमने कुछ दिनों में समेट दिया है। बाकी दिन हम रोबोट हैं—परिस्थितियों के रोबोट, ज़िम्मेदार रोबोट। इस विचार मात्र से ही मन विद्रोह कर बैठता है।

न तो यह सोचा कि मेरे लिए आदर्श जीवन क्या है। और अगर सोचा भी, तो यह नहीं सोचा कि इसे थोड़ा-थोड़ा ही सही, रोज़ जिया जा सकता है।

बिल्कुल जिया जा सकता है—जिया ही जाना चाहिए।

अपने तरीक़े का जीवन हर रोज़ जीना हमारी ज़िम्मेदारी है।

बाकियों के बनाए ढांचे में जीते-जीते हमने कितना कुछ हासिल किया। एक दिन वह सब छूट जाएगा। सिर्फ वही क्षण याद रहेंगे जब हम अपने मनमाफ़िक जीवन जी रहे थे। इन पलों को बढ़ाइए। इन्हें रोज़मर्रा में शामिल कीजिए। सिर्फ सप्ताहांत या छुट्टियों में मत समेटिए।

मेरे लिए लिखना कभी काम नहीं रहा। यह वह जीवन है जो मैं जीना चाहता हूँ। इसलिए इन चिट्ठियों को लिखते वक़्त मैं पूरे हफ़्ते भर का जीवन जी रहा होता हूँ।

जब मैं खुद से पूछता हूँ, तो स्पष्ट उत्तर मिलता है—

किताबों के साथ जीवन बीते और जाए, तो कुछ यूँ जैसे लिखते-लिखते स्याही चुक जाए,

एक-आध शब्द अधूरे रह जाएँ।विदा,

वीकेंड वाली कविता