डिअर X,

रातभर बारिश होती रही—रुक-रुक कर। सुबह आकाश की तरफ देखता हूँ। बादलों के कुछ गुच्छे बरसने के बाद सुस्ता रहे हैं। मैं अपने तलवों को बेंच के नीचे पसरी घास पर रखता हूँ। बारिश की बूँदें गुदगुदाहट की एक लकीर बना देती हैं। सामने पेड़ों के पत्ते बूँद झटककर चौकन्ने खड़े हैं। हवा में बारिश की महक अभी भी शेष है।

बारिश की भी कोई महक होती है, भला? पेड़ और घास के हरियालेपन की महक है। बारिश में तृप्त ज़मीन की महक है। गौरैया के गीले पंखों की महक है। जिसे मैं महसूस कर रहा हूँ, वह शायद बहुत सारी महकों से मिली-जुली हवा का सम्मिश्रण है। बादलों के बीच-बीच में एक दीप्ति का उजलापन है—थोड़ा झीना उजास। जैसे सूर्य अपना सन्देश-हमतक भेज रहा हो— “मैं विलुप्त नहीं हुआ…”

गौरैया फुदकती है, उड़ती है और फिर मेरे पास आकर बैठ जाती है। यह क्रम निरंतर चल रहा है—जैसे वह इस प्रकृति की सुंदरता का कतरा-कतरा पीना चाहती हो।

इस सारे आनंद को नन्ही-सी चिड़िया नापने की कोशिश कर रही है। मन में आता है—काश! वह चिड़िया मैं होता…“समय सीमित है” का भाव आते ही मन में “काश!” के जलतरंग बज उठते हैं। जन्मदिन की शुभकामनाएँ हों, नए साल की धूम हो या कहीं अचानक आ गई मृत्यु की ख़बर—ये सब एक ही बात कान में फुसफुसा जाते हैं: समय सीमित है।

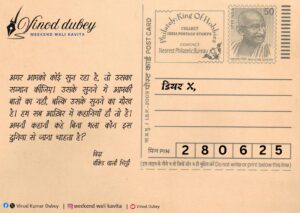

कई बार सोचता हूँ—अगर यह बात हमें जन्मते ही ठीक-ठीक पता होती… अगर किसी ने कान में कह दिया होता कि तुम्हारे पास निश्चित इतने ही दिन हैं… तो क्या हम अलग जीते? क्या हम फ़्रिज पर दिनों की संख्या चस्पा करते और हर दिन एक-एक संख्या कम करते? क्या ऐसा करते हुए ज़िंदगी को बेहतर समझ पाते?

तुम भी कभी आँखें मूंदकर ऐसी ही कल्पना करना—किसी ने तुम्हें मृत्यु की तारीख बता दी हो।

जब मैं ऐसा सोचता हूँ, तो कई परिवर्तन तुरंत करने का मन करता है। लगता है—बेकार की बातों में उलझना कम कर देना चाहिए। कई बहसें, कई लड़ाइयाँ आपको थका देंगी। जीवन भला थककर जीने के लिए थोड़े ही बना है।

पर इससे पहले यह समझना ज़रूरी है कि मेरे लिए बेकार क्या है और ज़रूरी क्या। स्वयं को समझना कितना मुश्किल है—यह सिर्फ कोशिश करने के बाद समझ आता है। मन कितनी दिशाओं में भागता है कि पकड़ ही नहीं आता।

सीमित समय की सोच को आत्मसात करने के साथ-साथ मन में एक और परिवर्तन होता है—मन की गहराइयों में छुपा हुआ भय भी छूटने लगता है। शायद इसलिए क्योंकि मृत्यु ही तो सबसे बड़ा भय था।

जब उससे आँख मिलाकर हार स्वीकार कर लोगे—फिर भला किस बात का डर रह जाएगा? अपने सबसे बड़े शत्रु से मित्रता हो गई—तो काहे का भय?

फिर जीने का मन करता है—जीने जैसा जीने का। अनुभवों को इकट्ठा करने का—सोशल मीडिया के लिए नहीं, अपनी आत्मा के लिए।

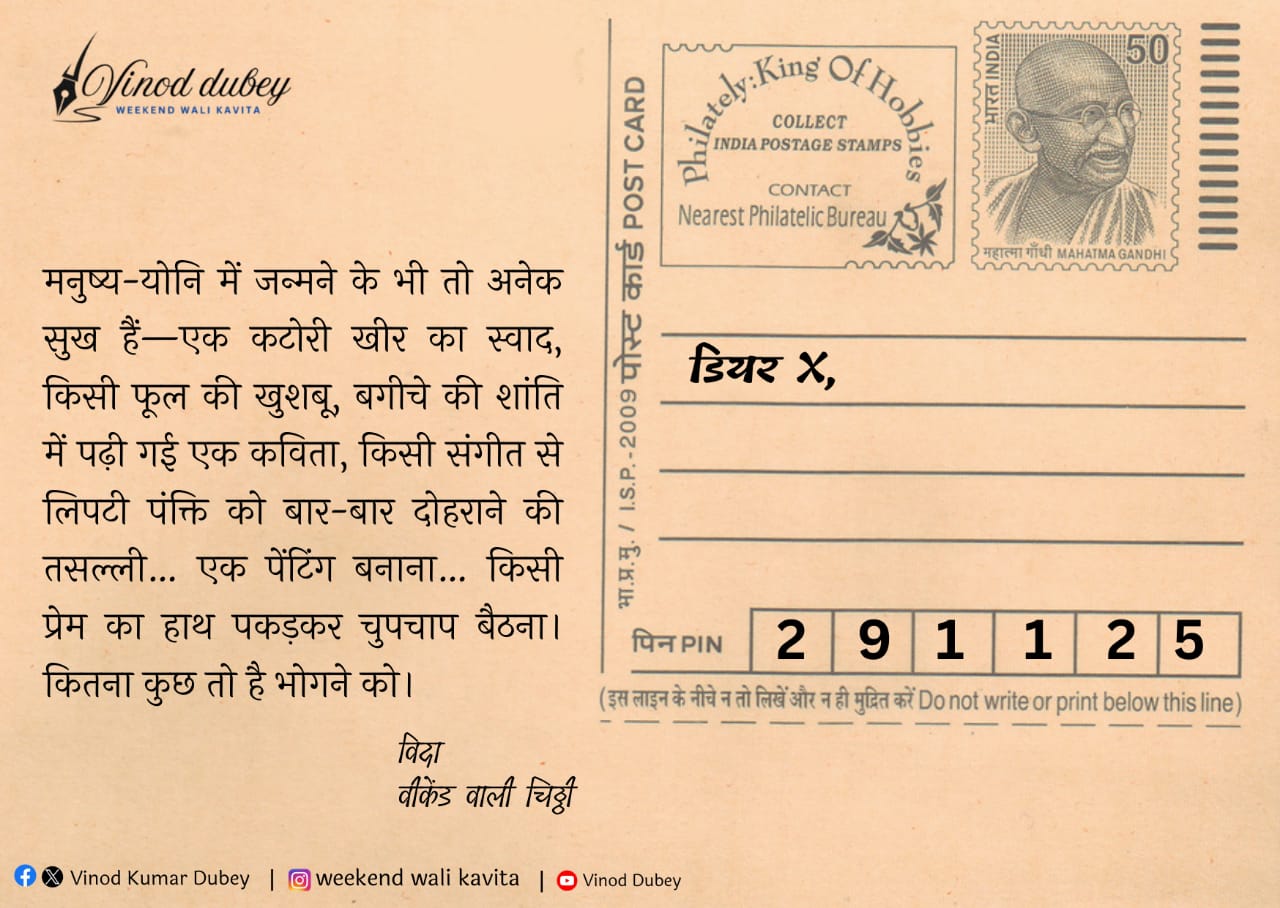

मनुष्य-योनि में जन्मने के भी तो अनेक सुख हैं—एक कटोरी खीर का स्वाद, किसी फूल की खुशबू, बगीचे की शांति में पढ़ी गई एक कविता, किसी संगीत से लिपटी पंक्ति को बार-बार दोहराने की तसल्ली… एक पेंटिंग बनाना… किसी प्रेम का हाथ पकड़कर चुपचाप बैठना। कितना कुछ तो है भोगने को।

नौकरी हमें साधन देती है, समाज रास्ता दिखाता है, परिवार ढाल की तरह साथ चलता है—पर ये तीनों मिलकर भी हमारी उम्र में एक सेकंड नहीं जोड़ सकते।

यह जान लेते ही उनसे थोड़ा-बहुत अलग होना, थोड़ा-बहुत हल्का होना आसान लगता है।

पर सोचता हूँ—क्या सचमुच ऐसा होगा? क्या यह बदलाव तारीख लिख देने से ही आएगा?हम सबको पता है औसत इंसान कितने साल जीता है—मोटामोटी संख्या सबको मालूम है। बस ठीक तारीख नहीं पता।

तो क्या फर्क इतना है? शायद फर्क सिर्फ इतना है कि हम उजाले में आँखें बंद किए बैठे रहते हैं और अपने-आप से कहते हैं—यहाँ अंधेरा है।

चिड़िया उड़ गई—कहीं और के लिए। सूर्य की दीप्ति ने बादलों को धकेल दिया है। हवाओं में गुनगुनी धूप है। इस चिट्ठी की शुरुआत में जो वातावरण था, उसके चिन्ह भी अब शेष नहीं बचे।

कुछ भी स्थायी नहीं है। जीवन एक बहुत बड़े पारदर्शी शीशे के जार-सा है—दिखने में विशाल, पर उसकी सतह पर कमज़ोर टहनियों जैसी साँसें टंगी हैं।

तुम ज़रा सोचना इस बात पर—अगर कोई वह अंतिम तारीख तुम्हारे हाथ में पकड़ा दे, जिसे तुम अपने हृदय पर चिपका सको—तो क्या तुम्हारा जीना बदल नहीं जाएगा? पर सच तो यह है कि तारीख जानें या न जानें—सीमितता सबको मालूम है। बस हम मानते नहीं… या फिर मानना नहीं चाहते।

विदा,

वीकेंड वाली चिट्ठी